Dalam sebuah tayangan video YouTube Episode 980, pengajar yang dikenal sebagai Guru Gembul melontarkan pertanyaan mendalam mengenai fenomena bunuh diri di kalangan anak-anak Indonesia. Ia mengamati ironi di ruang kuliah, di mana mahasiswa mengaku bahagia namun di balik itu, ia melihat generasi yang kehilangan mimpi, idealisme, dan nalar kritis. Observasi ini sejalan dengan data Kepolisian Republik Indonesia yang mencatat lonjakan kasus bunuh diri, dari 826 kasus pada 2022 menjadi sekitar 1.350 kasus pada 2023, dan terus meningkat menjadi 1.455 kasus pada 2024.

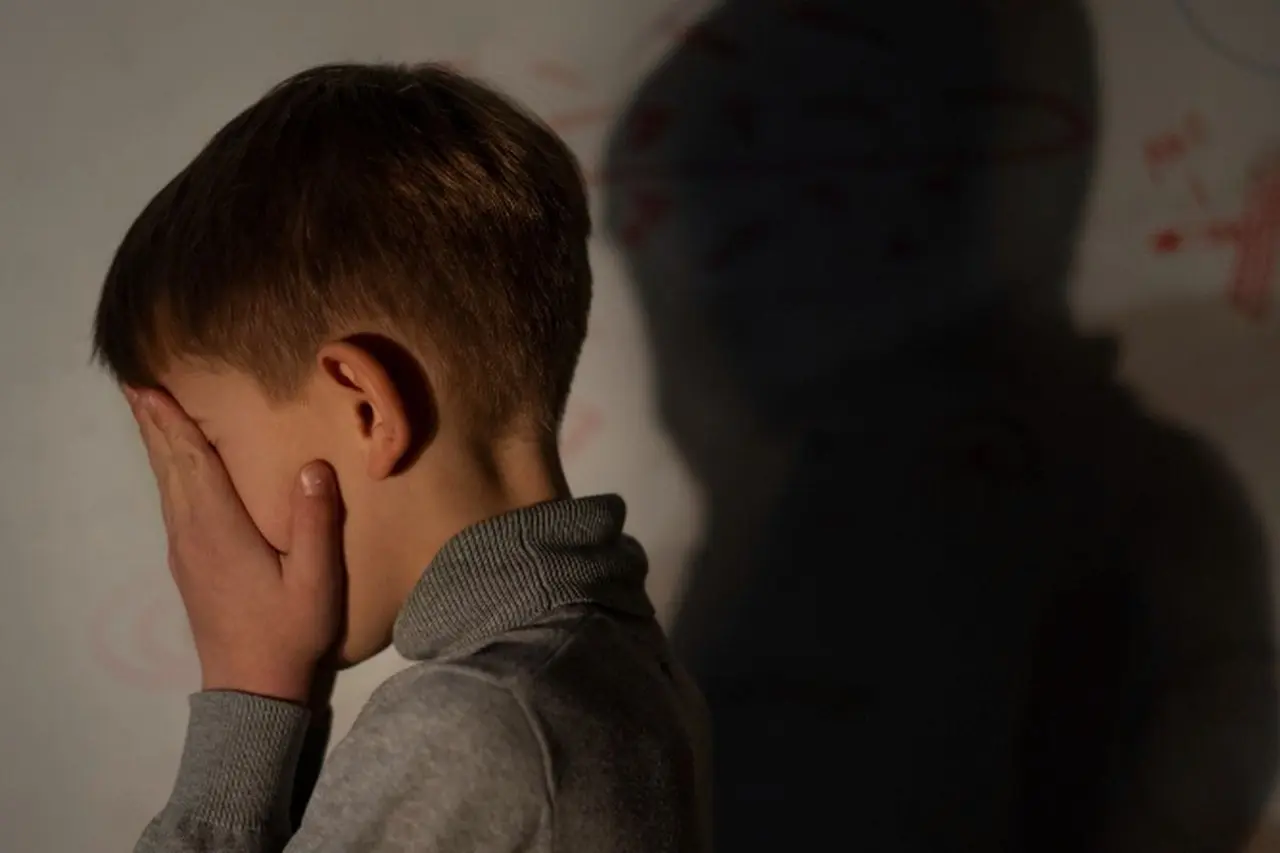

Fenomena Peningkatan Kasus Bunuh Diri di Kalangan Anak dan Remaja

Data Kepolisian RI menunjukkan bahwa sekitar 7,66 persen kasus bunuh diri terjadi pada usia di bawah 17 tahun. Lebih lanjut, pada kelompok usia muda 15–29 tahun, bunuh diri bahkan menjadi penyebab kematian terbesar kedua di Indonesia. Angka-angka ini mencerminkan krisis yang lebih dalam, di mana hidup perlahan kehilangan maknanya bagi sebagian generasi muda.

Pada awal Februari 2026, sebuah insiden tragis terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur, ketika seorang siswa sekolah dasar memilih mengakhiri hidupnya. Laporan menyebutkan bahwa alasan di balik tindakan putus asa tersebut adalah ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis. Kasus ini, menurut Guru Gembul, bukan lahir dari satu sebab, melainkan akumulasi kemiskinan, tekanan, perasaan menjadi beban, dan kegagalan sistem dalam melihat anak sebagai individu sebelum mereka benar-benar hilang.

Reduksi Makna Kebahagiaan dan Krisis Nalar Kritis

Definisi kebahagiaan di masyarakat seringkali direduksi menjadi statistik sederhana, seperti lulus tepat waktu, IPK di atas 3,5, dan pekerjaan mapan sebelum usia 25 tahun. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan universitas di Indonesia masih berkisar 5–6 persen dalam beberapa tahun terakhir, menyembunyikan fenomena underemployment atau pekerjaan yang tidak sepadan dengan pendidikan.

Manusia sejatinya lahir sebagai makhluk yang bertanya. Penelitian perkembangan kognitif menunjukkan bahwa seorang bocah berusia 3-5 tahun dapat melontarkan hingga tiga ratus kali kata ‘mengapa’ per hari, menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Namun, rasa ingin tahu ini seringkali dipadamkan oleh orang tua yang jengah, guru yang malas, dan sistem yang lebih memilih membungkam daripada menjawab. Albert Einstein pernah berujar, ‘I have no special talent. I am only passionately curious‘ dalam suratnya kepada Carl Seelig pada 11 Maret 1952, sebuah pengingat akan pentingnya rasa ingin tahu.

Sistem Pendidikan yang Memadamkan Imajinasi dan Kejujuran

Sistem pendidikan di Indonesia kerap bekerja seperti mesin giling yang menuntut keseragaman, memaksakan imajinasi anak-anak yang berwarna-warni untuk tunduk pada sampul buku berwarna coklat yang kaku. Anak-anak yang menggambar langit ungu atau bercita-cita menjadi penjelajah Mars perlahan diajari bahwa dunia hanya punya satu warna, membatasi fantasi mereka.

Sebagai perbandingan, Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 Results dari OECD mencatat skor literasi Indonesia berada di kisaran 359, jauh di bawah rata-rata OECD yang sekitar 476. Skor numerasi bahkan lebih rendah, menempatkan Indonesia di kelompok terbawah dari 81 negara. Berbeda dengan Finlandia yang minim ujian standar dan mendorong pemikiran kritis, atau Jepang yang mengajarkan tanggung jawab melalui kebersihan kelas, serta Singapura dengan kurikulum critical thinking sejak dini, Indonesia masih sibuk memperdebatkan hal-hal superfisial.

Krisis ini juga merambah ke ranah kejujuran. Sebuah kasus di sekolah menengah menunjukkan seorang anak yang melaporkan kebocoran soal akibat kongkalikong guru dan lembaga bimbingan belajar justru dipersekusi dan dikucilkan sebagai ‘cepu’. Kejujuran di sini dianggap sebagai kenaifan yang berbahaya. Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed (1968) menyebut pendidikan sering menjadi instrumen penindasan, di mana siswa hanya menjadi bejana kosong yang diisi secara pasif (banking education).

Di Indonesia, ‘bejana’ itu bukan diisi ilmu, melainkan kemunafikan. Transparency International dalam Corruption Perceptions Index 2023 menempatkan Indonesia di skor 34/100. Angka ini tidak hanya tentang politik, tetapi juga merembes ke ruang kelas, meja ujian, dan cara anak-anak memahami benar dan salah, menjadikan kejujuran sebagai tindakan subversif.

Mencetak “Budak Korporat” dan Ironi Kebahagiaan Semu

Pola hidup yang dibentuk dari ruang kelas yang sunyi ini, tanpa disadari dan dipertanyakan, berujung pada pencetakan ‘budak-budak korporat’ masa depan. Pendidikan bukan lagi upaya mengasah otak atau meningkatkan kualitas diri, melainkan sekadar rute tercepat untuk menjual tenaga dengan ijazah. Ini menciptakan manusia yang jadwal, penghasilan, bahkan pensiunnya ditentukan oleh pihak lain karena otaknya telah dikosongkan dari idealisme sejak bangku SD.

Ketika para mahasiswa mengaku ‘bahagia’, itu adalah ironi yang paling sunyi. Mereka mengaku bahagia karena tidak tahu apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya: ketika kompetensi diakui, kejujuran dihargai, dan imajinasi dibiarkan terbang. World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2023 mencatat bahwa 44 persen keterampilan kerja akan berubah dalam lima tahun ke depan, namun kita masih sibuk melatih hafalan, keterampilan yang paling cepat usang.

Pada akhirnya, sistem ini berhasil menciptakan manusia yang rapi, efisien, dan patuh, namun kehilangan keberanian untuk bertanya. Seperti ditulis Søren Kierkegaard, keputusasaan yang paling dalam adalah ketika manusia gagal menjadi dirinya sendiri. Sistem ini, secara sistematis dan nyaris tanpa suara, mengajarkan kegagalan itu sejak dini: bahwa menjadi diri sendiri adalah kesalahan, bertanya adalah risiko, dan diam adalah keselamatan. Dari sinilah, segalanya benar-benar mati.

Informasi mengenai fenomena ini dihimpun dari observasi Guru Gembul dalam tayangan YouTube Episode 980, data Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta laporan dari lembaga internasional seperti OECD PISA 2022 Results, World Economic Forum, dan Transparency International.