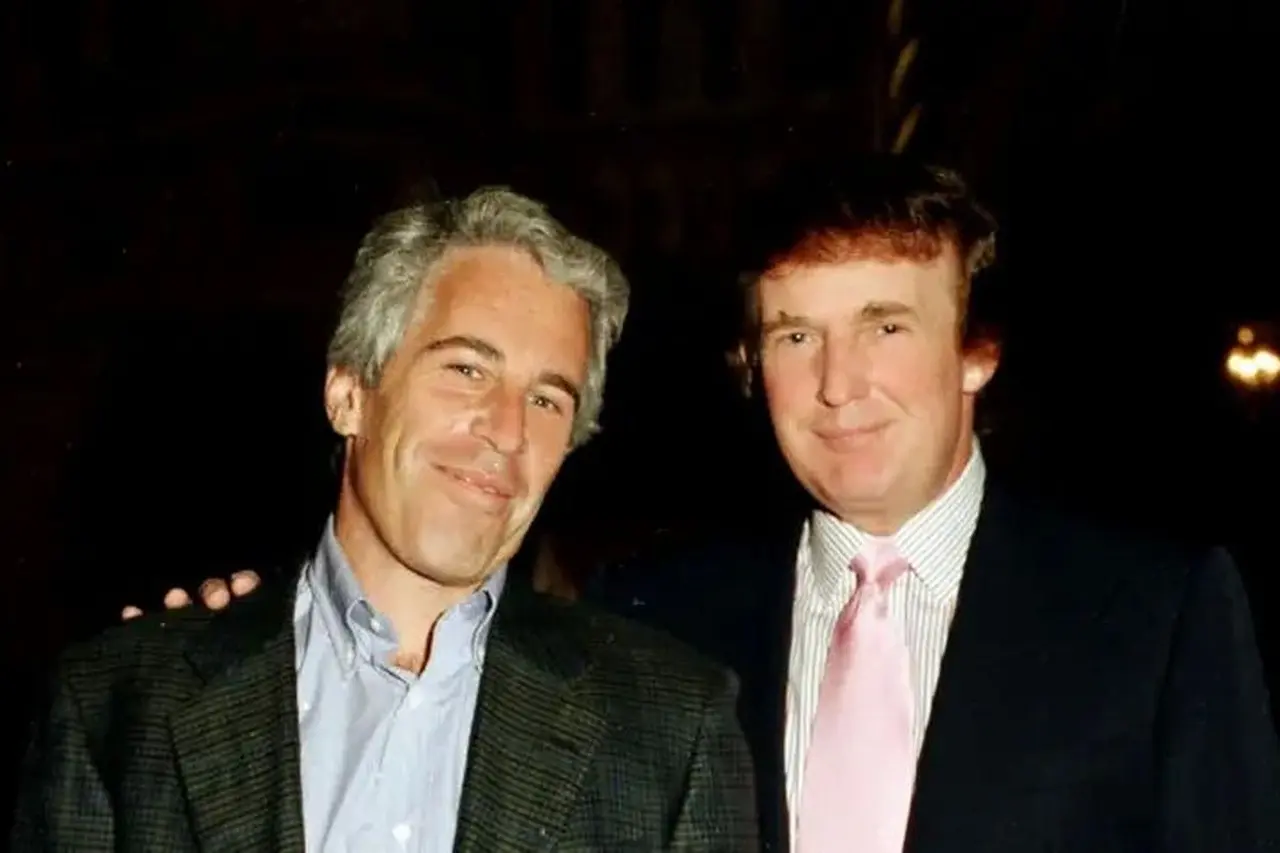

Gelombang pembukaan dokumen hukum yang dikenal sebagai “Epstein files” telah menciptakan badai informasi di ruang publik global. Dokumen ini tidak hanya menyajikan data baru, tetapi juga memicu kegaduhan, rasa ingin tahu, kecurigaan, serta dorongan kuat untuk segera mengambil kesimpulan. Nama-nama yang tercantum di dalamnya dengan cepat menyebar di linemasa digital, diulang dalam percakapan, dan perlahan mengendap menjadi stigma.

Antara Dokumen Hukum dan Kebenaran Final

Di tengah arus informasi yang nyaris tak terbendung, ruang digital menjelma seperti ruang sidang raksasa tanpa hakim, tata cara, maupun standar pembuktian. Setiap individu dapat berbicara, menilai, bahkan menghukum. Dalam lanskap ini, pertanyaan mendasar bukan lagi tentang isi dokumen, melainkan apakah logika publik cukup siap untuk membacanya dengan jernih.

Zaman modern ditandai oleh paradoks keterbukaan: informasi melimpah, namun pemahaman sering tertinggal. Dokumen hukum yang lahir dari proses panjang, bahasa teknis, dan konteks berlapis kerap direduksi menjadi fragmen sensasional yang mudah dicerna tetapi miskin makna. Potongan kalimat dapat berubah menjadi judul, judul menjadi asumsi, dan asumsi, jika diulang cukup sering, menjelma seolah-olah kebenaran.

Nama yang disebut lekas diasosiasikan dengan kesalahan, kesaksian diperlakukan seperti bukti, dan klaim diterima sebagai fakta. Padahal, dalam tradisi hukum, terdapat jarak sakral antara klaim, indikasi, dan bukti, tempat keadilan bekerja. Tepat di ruang itulah kualitas logika publik sedang diuji, apakah mampu bersabar atau justru tergoda untuk segera menyimpulkan.

Dokumen hukum pada dasarnya adalah jejak proses, bukan vonis akhir. Ia lebih menyerupai peta perjalanan menuju kebenaran daripada palu yang mengetuk putusan. Gugatan, deposisi, atau affidavit merekam tuduhan, ingatan, dan perspektif yang sering kali masih mentah, belum ditempa oleh silang argumen dan disiplin pembuktian. Dokumen ini memuat fragmen cerita yang baru memperoleh makna setelah dirangkai dalam proses peradilan yang utuh.

Oleh karena itu, dokumen hukum adalah bagian dari perjalanan mencari kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Ketika publik memperlakukan dokumen terbuka sebagai kesimpulan final, yang terjadi bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan kekeliruan epistemik, yaitu cara keliru memahami bagaimana kebenaran dibangun dan diuji. Dalam sistem hukum modern, kebenaran tidak lahir dari suara paling nyaring, tetapi dari proses yang sabar.

Argumen dipertemukan, bukti diperiksa, klaim diuji, dan bantahan diberi ruang. Publik yang matang secara nalar memahami bahwa penyebutan nama tidak identik dengan kesalahan, sebagaimana laporan tidak otomatis menjadi fakta terbukti. Kesadaran ini menuntut jarak antara informasi dan penilaian, sebuah jarak yang memberi ruang bagi akal sehat untuk bekerja. Tanpa jarak itu, transparansi mudah bergeser menjadi ladang prasangka, dan dokumen yang semestinya menjadi instrumen keadilan tergelincir menjadi komoditas kecurigaan.

Bahaya “Pengadilan Opini” di Ruang Digital

Ruang digital hidup dengan ritme yang berbeda dari ruang hukum. Media digital memuja kecepatan, sementara hukum bertumpu pada kehati-hatian. Media digital mengamplifikasi emosi, sementara hukum menuntut presisi. Algoritma tidak dirancang untuk menemukan kebenaran, melainkan untuk mempertahankan perhatian, dan perhatian paling mudah dipancing oleh hal yang menggugah rasa, bukan yang teruji secara nalar.

Dalam ekosistem seperti ini, opini kerap melesat mendahului verifikasi, seperti bayangan yang berlari lebih cepat daripada benda yang memantulkannya. Reputasi dapat tergerus dalam hitungan jam, sementara proses hukum berjalan pelan, berlapis prosedur, dan menuntut kesabaran. Ketimpangan ritme inilah yang menciptakan jurang antara persepsi publik dan kenyataan hukum.

Dari jurang itu lahir fenomena “trial by social media“, yaitu pengadilan tanpa protokol, tanpa standar bukti yang ajek, dan kerap tanpa ruang pembelaan yang seimbang. Sorotan publik mudah berubah menjadi palu vonis simbolik. Logika publik yang sehat seharusnya menolak peran dalam teater penghukuman semacam ini.

Publik memilih memberi jeda antara emosi dan penilaian, menyadari bahwa keadilan tidak tumbuh dari keramaian suara, melainkan dari disiplin menimbang. Pada titik itulah publik berhenti menjadi kerumunan yang reaktif dan mulai menjadi komunitas yang bernalar. Media sosial mempercepat opini, tetapi keadilan menuntut ketelitian. Keramaian suara bukanlah ukuran kebenaran.

Membangun Disiplin Nalar Publik yang Matang

Kesiapan logika publik tidak terutama ditentukan oleh kecerdasan, melainkan oleh disiplin berpikir. Hal ini lahir dari kebiasaan membedakan fakta, klaim, dan opini, dari kepekaan membaca konteks waktu dan status hukum, serta dari kerendahan intelektual untuk mengakui batas pengetahuan diri. Mengatakan “saya belum tahu cukup” sering kali lebih bertanggung jawab daripada memaksakan kesimpulan.

Publik yang matang tidak tergesa menutup makna, karena memahami bahwa informasi tanpa konteks mudah berubah menjadi bahan bakar salah paham. Kedewasaan nalar tumbuh bukan dari banyaknya informasi yang dikonsumsi, tetapi dari kehati-hatian menimbangnya, sebab tidak semua yang terbuka untuk dibaca siap untuk disimpulkan.

Keterbukaan dokumen hukum memang merupakan capaian demokratis, tetapi menuntut kualitas nalar yang sepadan. Tanpa logika yang terlatih, transparansi mudah merosot menjadi sensasi dan data menjelma prasangka. Hiruk-pikuk “Epstein files” memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari apa yang dibuka, melainkan dari bagaimana publik memaknainya.

Tantangan masyarakat digital hari ini bukan sekadar memperoleh informasi, tetapi merawat kejernihan akal di tengah limpahannya. Pada akhirnya, mutu ruang publik ditentukan oleh mutu cara berpikir warganya, dan dalam dunia yang mendorong reaksi cepat, memilih untuk berpikir lebih lama adalah sikap intelektual sekaligus etis tempat harapan demokrasi bertumpu.

Informasi mengenai tantangan nalar publik dalam menyikapi pembukaan dokumen hukum seperti “Epstein files” ini disampaikan melalui analisis mendalam terhadap dinamika ruang publik digital.